La

Comedìa:

tra volgare illustre e dialetto

tra volgare illustre e dialetto

di

Luigi Murolo

In

occasione della prima edizione della giornata dedicata alle celebrazioni per il

settecentesimo anniversario della morte di Dante (1321) – il cosiddetto

«Dantedì» –, l’Istituto per la Storia di Vasto non si sottrae

all’obbligo culturale e morale di partecipare, seppur sommessamente, alle

onoranze corali per questo genio universale.

Dal

chiuso di una stanza – per l’«inferno» della crisi epidemica, e non per quanto

si era progettato in forma pubblica –, avviamo la lettura dei primi cinque

canti dell’Inferno, gli unici tradotti in dialetto da Giuseppe Perrozzi

(1899-1973). A conferma del fatto che, anche se non esplicitamente dichiarato,

il poeta vastese voleva dimostrare che, non solo il volgare doveva

essere illustre (nell’accezione alighieriana), ma lo stesso dialetto

rientrava in tale orizzonte culturale.

La

traduzione delle grandi opere offre la misura della letterarietà della lingua

che riceve il testo originale. Ad esempio, la restituzione concettuale in

dialetto dell’amor cortese che dai Siciliani, agli Stilnovisti giunge

fino a Dante costituisce una verifica fondamentale per comprendere la

versatilità «culta» della lénga huaštaréulǝ. «Amor, ch’a nullo

amato amar perdona» per il traduttore si trasmuta in «L’amore tocche

l’anime cchiù fine» (ricordo che Perrozzi, nel caso della comedìa non

usa il dialetto vastese parlato negli anni quaranta/cinquanta del secolo

scorso, ma la forma lenita della koiné abruzzese). Qui c’è addirittura

il recupero teorico e terminologico della fin amor occitanica (che non

implica il possesso, ma il desiderio che nobilita l’animo). Da non

dimenticare la stessa ricerca del lessico: una Cleopatràs che da «lussuriosa»

diventa «cervellina»; vale a dire, ingegnosa nella pratica del piacere. Oppure,

dove «A vizio di lussuria fu sì rotta […]» si trasforma in «Ere piene di

vizie e di vulije … / Cchiù di chistì, nisciùne ha

fatte pegge». Dove vulije sembra riecheggiare il «ben volria»

occitanico che, nel suo valore condizionale, la trobairitz Beatriz de Dia (sec.

XII) usa nella cansò dal titolo «A chantar m’er de so qu’en no volria».

Mi

limito solo a queste brevi considerazioni per suggerire l’interesse che riveste

la singolarissima versione perrozziana della Comedìa. Ma anche per

sottolineare un altro dato: la relazione che si può evincere dal rapporto

dialetto letterario/volgare illustre.

E

non è poca cosa per il Dantedì vissuto in solitudine tra le pareti

domestiche, in attesa che l’esterno dei nostri giorni da Inferno si trasformi

quanto meno in Purgatorio. In

effetti,

Il Paradiso può attendere (Heaven Can Wait) se vogliamo attenerci

al titolo del film che Warren Beatty ha realizzato nel 1978.

Video n. 1 - Introduzione

Video n. 2 - Lettura in dialetto vastese

INFERNO

Canto V

I LUSSURIOSI

(Testo in dialetto abruzzese)

1

Da chilu prime cerchie so’ calate

Abbasse a lu seconde ch’è cchiù strette

Ma lu dulore a ecche è radduppiate.

2

Minosse, gne nu cane, scì mmaldette,

Rufe e arrajate, fa vidé li zanne;

S’attircine

la code nghi ddispette

3

Tanda vodde, seconda la cundanne.

Annanz’ a esse, l’anima dannate

Sa d’hanna presentà da ogni vvanne

4

E canda cchiù è ggrosse lu peccate,

cchiù abbasse vé l’alme sprufunnate.

E cchiù abbasse vé l’alme sprufunnate.

5

Sti disgraziate stanne arreunite

E appene condannate e mmaleditte,

Vanne a ffinì a ddò jé stabbilite.

6

Minosse, viste a mmé che stave zitte,

Lassanne nu mumente la fatije:

̶ «

A ecche si vinute? Fa lu dritte!

7

Arripe l’ucchie e vvì che strada pije!

Stu poste è llarghe, ma ‘n da dà fidà

Nemmene de ‘ssa bbella cumpagnije! » ̶

8

Lu Mastre risintite: ̶ « Nen strillà!

Lassele ì’ addò vò lu distine

Stabbilite da Chi po’ cummannà! » ̶

9

Mo cumenze a ssentirle da vicine

Li guaje e ttanta piante di dilure

Sempre cchiù fforte, mentre m’avvicine.

10 Nu

stavame a nu poste tutte scure

E ssembrave a ssentì gna fa lu mare

Cand’è in tempeste, che tte fa paure.

11 Da

sta tempeste nen ci sta ripare,

Pecché li spirite, a fforze, so vvussate

Da nu gran vente e ffanne na fiumare.

12 E

ggiranne accuscì, l’alma dannate

Se danne fra di isse cchiù ccimente,

Sprezzanne la Virtù che Ddì ci ha date.

13 Hajje

capite allore a cchi tturmente

E’ state condannate chi ha vulute

Nghi la carne gudè ore e mumente

14 E

gne d’inverne volene sbattute

Da forte vente, tante e tanta cille,

Cuscì, pur’isse, st’anime perdute

15 Vanne sbattenne tale e quale a

cchiille,

Senza sperà nu ccone da ripose,

Hanna scuntà sta pene fra li strille.

16 E gne le grù, nghi voce lamentose,

Vanne strillanne canda stanne in vole,

M’è ssimbrate a vvidé la stessa cose.

17 Hajje ditte a lu Mastre sti parole:

̶ « Chi è sta ggente tante castigate

Da st’aria

nere, addò ‘n ci sta mà sole? » ̶

18 ̶ « La prime che vva ‘nnanze a sta

sfilate

E’ state ‘mperatrice e le famije

Di tanta rrazze ha tutte assoggettate.

19 Ere piene di vizie e di vulije…

Cchiù di chistì, nisciune ha fatte pegge,

Che ppe’ ggiustificà li purcarije,

20 La purcarije è divindate legge.

Si chiame Simiramie, mojje a Nnine,

Mò lu sultane chi la terra regge;

21 L’addre è Ddidone ch’ere na riggine

S’è ‘ccise picché l’hanne abbandonate.

Po’ ci sta Cliupàtre, cirvilline;

22 Elene che la guerre ha scatenate;

Doppe ve’ Achille, chi lu gran guerriere

Che ppè l’amore è state trucidatre.

23 Po’ Paride e Tristane cavaliere

E doppe, tanta ggente … Pe’ ffurtune

Lu Mastre a mmé, pe’ ffarme nu piacere,

24 Lu nome me diceve de ciascune.

Doppe avè viste tutte ste persone,

Hajj’ avute pietà pe’ quacchedune.

25 Diche a lu Mastre: ̶

« Sinte, si vva bbone,

Jvulesse

parlà nghi chili du’

Che stanne

accuscì strette nghi passione. » ̶

26 Lu Mastre m’ha risposte: ̶ « Si li vu’

Canda

lu vente a ecche le strascine

Si ttu li chieme, venne addò ste tu. » ̶

27 Di fatte chila coppie s’avvicine.

Hajje ditte: ̶ « Si nen v’è pruibbite,

Venitece a pparlà cchiù da vicine. » ̶

28 E gne ddu picciuncille ‘mpaurite

Vanne a lu nide nghi li scinnilelle

Tese e ddititte tutte e ddù’ arriunite,

29 Cuscì

da sta fiumara di ribbelle,

So’ sciute ‘ncontre a nnu sti scannusciute

Ch’avevene risposte a cchil’ appelle.

30 ̶ « Tu, ommene ggentile, sì vvinute

A

vviderce a ssuffrì, ma da sti vene

Si tu

sapisse, canda sanghe è asciute!

31 Ddije

ch’è granne, nen ce vo’ cchiù bbene …

Ne je puteme cchiù pregà la pace

Pe’ tté che ttì pietà de chiste pene.

32 Addummannate

quelle che vvi piace,

Mentre lu vente atturne già si pose,

Pure quelle che ccerte ce dispiace.

33 La

terre addò so’ nnate, è bbasse e ariose

Addò lu Po ascegne a la marine

E ttrove finalmente lu ripose.

34 L’amore

tocche l’anime cchiù ffine:

Chi mi stà a ffianche te stu bbelle done

E cchi l’ha ccise, è state n’assassine.

35 L’amore

cande è fforte nen perdone:

J, de custù, so’ state ‘nnammurate,

Ca pure mò, ancore m’abbandone.

36 L’amore

a nnù la morte ci ha purtate,

Ma certe a lu spruffone va a ffinì

Chi a ttutte e ddù la vite ci ha levate. » ̶

37 Canda

ha finite de parlà accuscì,

Triste la cocce hajje acciaccate ‘n pette.

Lu Mastre m’ha guardate: ̶ «Mbeh,

chi dì?» ̶

38 J’hajj’

arisposte: ̶ « Brutta sorte aspette

A chi ha sentite veramente amore,

Che le fa sta fra ggente maledette! » ̶

39 Hajje

parlate e mi vatté lu core:

̶ «

Francesche – hajje ditte – tutte chisse pene

A mme me fanne piagne de dulore;

40 Tu

m’ha’ dice, come po' nu bbene

Trasfurmarse accuscì, nghi na passione

Che v’abbrusciave sanghe ne le vene?» -

41 Esse

ha risposte: - «N ci sta na persone

Che ccand’è ddivintate puverelle,

Nen se po' mà scurdà lu tempe bbone.

42 Ma

se le vu sapé gna è nnate quelle

Che a nnù ci ha date ggioje e po' la morte,

Mi sinte a ppiagne e ssintela favelle.

43 Leggiavame

nu libbre che riporte

L’amore d’une, ch’ere Lancillotte;

Stavame sole e ‘n ceravam’ accorte

44 Ca

chilu scritte, gne nu galiotte,

Ce stave a suggerì gna è l’amore

Però na cosa sole a nnu, de bbotte

45 Ci

ha fatte cagnà ‘n bacce lu culore:

Ce stave scritte che la vocca a rrise

Tante è belle basciarle e stu signore,

46 Che

d’allore da me ‘n s’é ma’ divise,

M’ha basciate tremante, nghi na freve

E dope

poche seme state accise.» -

47 Mentre

Francesche queste me diceve,

L’addre piagneve. J ere tutte smorte

L’addre piagneve. J ere tutte smorte

Tant’ere la pietà che me muveve,

48 Ca

so’ ccascate ‘n terre gne nu morte

Canto

V

(Testo originale)

Così

discesi del cerchio primaio

giù

nel secondo, che men loco cinghia,

e

tanto più dolor, che punge a guaio. 3

StavviMinòs

orribilmente, e ringhia:

essamina

le colpe ne l’intrata;

giudica

e manda secondo ch’avvinghia. 6

Dico

che quando l’anima mal nata

li

vien dinanzi, tutta si confessa;

e

quel conoscitor de le peccata 9

vede

qual loco d’inferno è da essa;

cignesi

con la coda tante volte

quantunque

gradi vuol che giù sia messa. 12

Sempre

dinanzi a lui ne stanno molte;

vanno

a vicenda ciascuna al giudizio;

dicono e odono, e poi son giù volte. 15

«O

tu che vieni al doloroso ospizio»,

disse

Minòs a me quando mi vide,

lasciando

l’atto di cotanto offizio, 18

«guarda

com’entri e di cui tu ti fide;

non

t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».

E

’l duca mio a lui: «Perché pur gride? 21

Non impedir lo suo fatale andare:

vuolsi

così colà dove si puote

ciò

che si vuole, e più non dimandare». 24

Or incomincian le dolenti note

a

farmisi sentire; or son venuto

là

dove molto pianto mi percuote. 27

Io venni in loco d’ogne luce muto,

che

mugghia come fa mar per tempesta,

se

da contrari venti è combattuto. 30

La bufera infernal, che mai non resta,

mena

li spirti con la sua rapina;

voltando

e percotendo li molesta. 33

Quando giungon davanti a la ruina,

quivi

le strida, il compianto, il lamento;

bestemmian

quivi la virtù divina. 36

Intesi ch’a così fatto tormento

enno

dannati i peccator carnali,

che

la ragion sommettono al talento. 39

E come li stornei ne portan l’ali

nel

freddo tempo, a schiera larga e piena,

così

quel fiato li spiriti mali; 42

di qua, di là, di giù, di sù li mena;

nulla

speranza li conforta mai,

non

che di posa, ma di minor pena. 45

E come i gru van cantando lor lai,

faccendo

in aere di sé lunga riga,

così

vid’io venir, traendo guai, 48

ombre portate da la detta briga;

per

ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle

genti

che l’aura nera sì gastiga?». 51

«La

prima di color di cui novelle

tu

vuo’ saper», mi disse quelli allotta,

«fu

imperadrice di molte favelle. 54

A vizio di lussuria fu sì rotta,

che

libito fé licito in sua legge,

per

tòrre il biasmo in che era condotta. 57

Ell’èSemiramìs,

di cui si legge

che

succedette a Nino e fu sua sposa:

tenne

la terra che ’l Soldan corregge. 60

L’altra è colei che s’ancise amorosa,

e

ruppe fede al cener di Sicheo;

poi

è Cleopatràs lussuriosa. 63

Elena vedi, per cui tanto reo

tempo

si volse, e vedi ’l grande Achille,

che

con amore al fine combatteo. 66

Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille

ombre

mostrommi e nominommi a dito,

ch’amor

di nostra vita dipartille. 69

Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito

nomar

le donne antiche e ’ cavalieri,

pietà

mi giunse, e fui quasi smarrito. 72

I’ cominciai: «Poeta, volontieri

parlerei

a quei due che ’nsieme vanno,

e

paion sì al vento esser leggeri». 75

Ed elli a me: «Vedrai quando saranno

più

presso a noi; e tu allor li priega

per

quello amor che i mena, ed ei verranno». 78

Sì tosto come il vento a noi li piega,

mossi

la voce: «O anime affannate,

venite

a noi parlar, s’altri nolniega!». 81

Quali colombe dal disio chiamate

con

l’ali alzate e ferme al dolce nido

vegnon

per l’aere dal voler portate; 84

cotali uscir de la schiera ov’è Dido,

a

noi venendo per l’aere maligno,

sì

forte fu l’affettuoso grido. 87

«O

animal grazioso e benigno

che

visitando vai per l’aere perso

noi

che tignemmo il mondo di sanguigno, 90

se fosse amico il re de l’universo,

noi

pregheremmo lui de la tua pace,

poi

c’hai pietà del nostro mal perverso. 93

Di quel che udire e che parlar vi piace,

noi

udiremo e parleremo a voi,

mentre

che ’l vento, come fa, ci tace. 96

Siede la terra dove nata fui

su

la marina dove ’l Po discende

per

aver pace co’ seguaci sui. 99

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende

prese

costui de la bella persona

che

mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 102

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi

prese del costui piacer sì forte,

che,

come vedi, ancor non m’abbandona. 105

Amor condusse noi ad una morte:

Caina

attende chi a vita ci spense».

Queste

parole da lor ci fuor porte. 108

Quand’io intesi quell’anime offense,

china’

il viso e tanto il tenni basso,

fin

che ’l poeta mi disse: «Che pense?». 111

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,

quanti

dolci pensier, quanto disio

menò

costoro al doloroso passo!». 114

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,

e

cominciai: «Francesca, i tuoi martìri

a lagrimar

mi fanno tristo e pio. 117

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,

a

chee come concedette Amore

che

conosceste i dubbiosi disiri?». 120

E quella a me: «Nessun maggior dolore

che

ricordarsi del tempo felice

ne

la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. 123

Ma s’a conoscer la prima radice

del

nostro amor tu hai cotanto affetto,

dirò

come colui che piange e dice. 126

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di

Lancialotto come amor lo strinse;

soli

eravamo e sanza alcun sospetto. 129

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella

lettura, e scolorocci il viso;

ma

solo un punto fu quel che ci vinse. 132

Quando leggemmo il disiato riso

esser

basciato da cotanto amante,

questi,

che mai da me non fiadiviso, 135

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto

fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel

giorno più non vi leggemmo avante». 138

Mentre che l’uno spirto questo disse,

l’altro

piangea; sì che di pietade

io

venni men così com’io morisse.

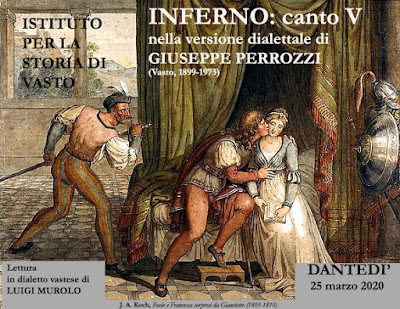

Dante Gabriel Rossetti

Paolo and Francesca da Rimini

Nessun commento:

Posta un commento