PER UN’ANTROPOLOGIA STORICA DI UN CULTO LOCALE

di

Luigi Murolo

Ciò

che intendo affrontare in questa sede è il modo in cui nasce, agli inizi del

XVIII secolo, un culto come quello su pellegrinaggio e festa di S. Nicola di

Bari. Che poi costituisce un uscir-fuori collettivo dalle mura urbane estraneo

alla traditio locale, che viene pubblicamente riconosciuto dalla massima

auctoritas civile della città in ragione dell’adempimento di un voto per

grazia ricevuta. La cinta muraria non costituisce più un limite verso

l’esterno. Tutti possono varcare la soglia in exitu: ma alla sola

condizione che sia itinerarium fidei. L’approccio verso l’aperto non è

più solo autorizzazione per un singolo: ma diventa transito di una communitas.

È questa prospettiva religiosa del viaggio che ne garantisce la possibilità

terrena. Viaggiare da soli è periculosum maxime. In comitiva il singolo

è protetto. Questa marcia accidentata sulla terra (boschi, fiumi, rilievi ecc.)

discopre il sovrasenso che ne è il motore. Nella pratica antropologica del

viaggio collettivo, l’abitatore della città sperimenta l’oggetto che lo

determina. Quest’orizzonte culturale non fonda se stesso su una traditio.

È la sua ripetibilità a determinarne il funzionamento. Da questo punto di vista

si assiste a un mutamento di outillage religioso. Che non è solo

dottrina con ragioni in se stesa, ma prima di ogni altra cosa, prassi antropologica.

Inizio

dal luogo di culto, per il fatto che, seppur esistita all’interno del centro

antico di Vasto una chiesa intitolata a S. Nicola dei Guarlasi (poi a S.

Maria del monte Carmelo), essa non ha mai avuto relazione con gli abitatori

autoctoni. Fin dall’istituzione del consolato raguseo in città nel 1523, è

stata sede religiosa della ricca comunità mercantile transadriatica qui

allocata. Ora, se la festività del santo era patrimonio cultuale dei semplici

domiciliati – vale a dire degli stranieri dell’altra sponda–, non lo stesso si

può dire per i residenti (la figurazione bizantineggiante del Nicola di Cona

di mare [fig. 1] è in posizione laterale e sussidiaria rispetto alla

tipologia odeigitria della Theotokós vastese). In effetti,

l’elenco delle festività da celebrare riportato dagli Statuti comunali

di Vasto di metà Cinquecento (I, 2; il secondo capitolo

del primo libro dal titolo De festiuitatibus celebrandis), non

restituisce alcun riferimento al vescovo di Mira (in effetti, oltre alle

domeniche e alle feste in onore del Cristo e della Madonna, risulta documentata

la venerazione civile e religiosa solo per «Sancto Laurentio, Santo

Augustino (…) Santo Matheo, Sancto

Joannj, Sancto Marcho, Santo Angelo de Septenbro [S. Michele], Sancto Stefano,

Santo Honofrio, Sancto Rocho, Santo Sebastiano, Sancto Leonardo, Santo Thomasi

de Aquino, Santo Nicola da Tollentino»). Tra le ottantasei festività

religiose attestate nel documento, l’unica menzione per un Nicola è quella

relativa al santo agostiniano Nicola da Tolentino canonizzato nel 1446 e

venerato nella chiesa di S. Agostino (oggi S. Giuseppe) di cui esisteva una

cappella fino al 1890. Da ciò si evince che risulta posteriore alla metà del

XVI secolo il culto per il Nicola baresano se è vero che, stando alla

testimonianza dello storico Nicola Alfonso Viti (1600-1649), due cappelle

rurali intitolate al suo nome risultavano attive nel Vasto del 1644: S. Nicola

della Meta, S. Nicola di Torricella.

(Fig.

1: Michele Greco da Valona, Trittico di Cona di Mare (1505).

Particolare

di S. Nicola)

Dal

punto di vista cultuale, la menzione del pellegrinaggio vastese più antico fino

a oggi conosciuto al Santo di Bari si deve alla penna di Diego Maciano nel colportage

da lui compilato tra il 1700 e il 1729. Qui l’autore spiega le ragioni del

viaggio iniziato il 27 aprile 1714: la confraternita del Carmine si reca a Bari

per adempiere al voto sulla guarigione della marchesa del Vasto Ippolita

d’Avalos in quel periodo ancora impossibilitata perché convalescente (voto

definitivamente sciolto l’anno successivo con un sontuoso viaggio calessato,

non a piedi). La lista dei partecipanti all’iniziativa di ringraziamento,

redatta sempre dallo stesso Maciano il 26 aprile 1714 [fig. 2], veniva

annotata sul retro dell’anteporta di un cabreo recentemente scoperto da Paolo

Calvano:

(Fig.

2:

La lista dei partecipanti al pellegrinaggio del 1714)

Come

si può osservare, in assenza di una cultualità autoctona, il pellegrinaggio

“popolare” nasce come servizio religioso ai signori del luogo. La stessa

presenza di ben sei presbiteri (Diego Maciano, Francesco Gatta, Giuseppe

Cacciuni, Gio.Carlo Pettine, Giuseppe Impastari, Giacinto Oliuij) avrebbe contributo

alla diffusione cittadina della devozione. Al punto che lo stesso nipote di don

Giacinto Oliuij, Francesco Oliuij Leone (lo stesso autore dell’Inno alla

Sacra Spina in latino) avrebbe composto il testo con una versificazione di

facilissima memorizzazione (quartine di settenari piani con settenari tronchi e

un solo settenario sdrucciolo) di cui non è pervenuta la partitura musicale. Il

brano, rimasto inedito (trascritto a mano dallo storico ottocentesco Luigi

Marchesani [figg. 3, 4, 5] insieme con tutta la pia guida dei canti

laudatori in italiano del Leone, in due volumetti in-24°, dal titolo Parafrasi,

ed Inni sagri). Alle pp. 63-66 della seconda parte è contenuto l’Inno a S.

Nicola di Bari che riproduco:

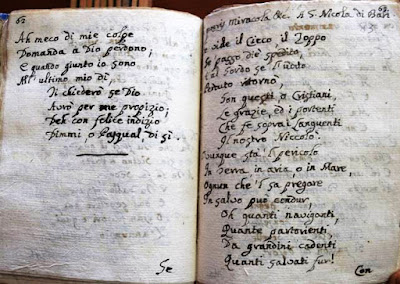

(Fig.

3)

(Fig.

4)

(Fig.

5)

Il

testo manoscritto dell’Inno a S. Nicola di Bari

A

San Nicola di Bari

(trascrizione)

Se

vide il cieco, il zoppo

Se

‘l passo die’ spedito,

e

al sordo se l’udito perduto

Perduto

ritornò,

Son

questi, o Cristiani,

Le

grazie ed i portenti

Che

fe sopra i languenti

Il

nostro Niccolò.

Ovunque

sta’ ‘l pericolo

In

terra, in aria, o in mare,

Ognun

che ‘l sa pregare

In

salvo può condur,

Oh

quanti naviganti,

Quante

partorienti,

Da

grandine cadenti

Quanti

salvati fur!

Con

giubilo rammento

Quel

vago giovanetto,

Ch’era

tra lacci stretto

In

cruda schiavitù.

Il

giovane piangea,

e

‘l Turco lo schernisce;

Ma

ratto gli sparisce,

e

nol rivede più,

è

Niccolò colui,

Che

per la chioma il prende,

e

in un momento il rende

Al

mesto genitor.

Son

di memoria degne

Anche

le tre donzelle.

Che

meste e poverelle

Si

pascon di dolor.

Ma

il Niccolò che in loro

Qualche

periglio vede

Di

notte le provvede

Di

quanto bisognò.

L’autor

del ricco dono

Il

padre curïoso

Volle

spiarne ascoso,

Lo

vide, e ‘l pubblicò.

La

Manna poi mirabile

Che

scatorisce in Bari

Dall’ossa

singolari

Del

nostro Protettor.

Non

è un portento assiduo

Che

per la meraviglia

Ci

fa inarcar le ciglia

E

ci consola il cuor?

Oh

Bari avventurato,

Che

‘l gran tesor possiedi

E

te i divoti vedi

A

folla frequentar.

Chi

reca gemme ed oro

In

grato e pio tributo,

E

chi novello ajuto

Concorre

ad implorar.

Deh

Niccolò, gradisci

D’ogni

fedele i voti,

E

me fra’ tuoi divoti

Ti

piaccia custodir.

Acciò

da te protetto

Sempre

m’ajuti Dio,

E

alfin clemente e pio

Mi

voglia il Cielo aprir

Aggiungo

ancora che l’iconografia dell’antico stendardo in seta della Congrega del

Carmine (con l’immagine di S. Nicola nel recto e con quella di S. Maria del

Carmelo con le anime purganti nel verso) – probabilmente lo stesso innalzato

dallo «stannardiere» Paolo Di Roscio nel pellegrinaggio del 1714 e oggi

conservato presso la cattedrale di S. Giuseppe – si trova alla base (ma in

forma rovesciata) del motivo su tela che il pittore Giulio Cesare de Litiis

(1734-1816) realizza per la chiesa del Carmine nell’olio dal titolo la Madonna

del Carmine con san Nicola e sant’Andrea.

(Fig.

6:

Stendardo)

Non

vi sono dubbi. In questo periodo viene strutturandosi l’impianto

antropologico-religioso della festa nicolaiana. A chiarire aspetti

significativi di questa vicenda giunge la deliberazione n.213/13 ottobre 1879

con cui il consiglio comunale di Vasto provvedeva alla cessione ad uso di culto

della chiesa rurale di S. Nicola della Meta di patronato laicale del Municipio

a favore del sacerdote sig. Giuseppe Miscione. Nella domanda ad hoc presentata

dal presbitero il 5 marzo 1875 si faceva presente che, nel 1874, veniva

riattivata per la prima volta la funzione religiosa della cappella dopo 38 anni

di totale sospensione della solennità (fig. 6). A partire dal 1836,

dunque, con l’istituzione di un camposanto provvisorio soppresso nel febbraio

1844 grazie all’apertura del nuovo cimitero in contrada Catello, la

festa di S. Nicola era stata cancellata. I 1750 cadaveri deposti nelle fosse

colà scavate impedivano nel luogo ogni ragionevole celebrazione festiva. Unica

clausola di rispetto prevista dalla cessione: impedire ai «pastorelli» il

pascolo nell’area ex-sepolcrale.

(Fig.

7:

Il restauro della chiesa di S. Nicola. Disegno di A. Celano)

(Fig.

8:

La deliberazione del 13 ottobre 1879)

Un’ultima

questione. Dopo il 1893 la festa viene nuovamente sospesa (non si conoscono le

ragioni) per essere riattivata nel 1903. Nel n. 14 di quell’anno, il

settimanale «Istonio» registra quanto segue: «Domenica 10 [maggio] dopo tanti

anni si è celebrata nella nostra città la festa di S. Nicola per voto di tutti

i pellegrini che non avevano potuto recarsi a Bari per le infezioni di vaiolo

manifestatesi nelle Puglie, con un concorso straordinario e considerevole di

popolazione ed anche di forestieri». Già. Una sorta di sollevazione popolare

richiedeva soprattutto la pratica processionale dalla cappella in città quale

meccanismo sostitutivo dello sbarco del Santo e del pellegrinaggio da Vasto a

Bari.

Che

cosa dire di più! Penso soprattutto ai pastorelli esclusi dal pascolo. A me

torna in mente il Pastorello Abruzzese dipinto da Filippo Palizzi che con la

sua zampogna poggiata sulla terra pare raccogliere l’aria degli abitanti

ipogei. Una suggestione. Nient’altro che una suggestione. Ma che, a poco di duecento anni dalla nascita dell’artista (16 giugno 1818-16 giugno 2018), riconduce

l’attenzione sul misterioso poggio di S. Nicola che, nelle sue profondità,

nasconde ancora le tracce dell’ottocentesco campo sepolcrale.

(Fig.

9: F. Palizzi, Pastorello abruzzese, cm 65 x 51)

(da Filippo Marino,

Vasto Gallery)

Pubblicato da Mercurio Saraceni